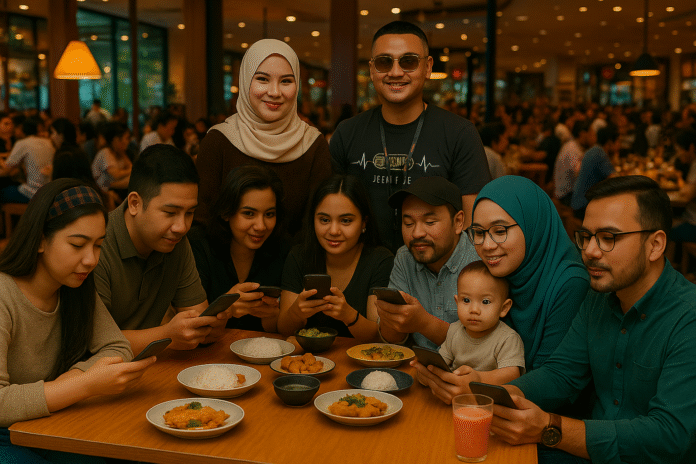

JKTOne.com – Setiap hari kita disuguhi pemandangan yang sama seperti orang duduk berdekatan, tetapi jari sibuk menari di layar dalam genggaman. Percakapan digantikan notifikasi, kehadiran digantikan emoji, dan hubungan dipadatkan menjadi rangkaian pesan singkat. Media sosial membangun kesan bahwa kita semakin dekat.

Pertanyaannya: apakah kedekatan itu nyata, atau hanya terasa nyata?

Di ruang digital, interaksi memang tak pernah berhenti. Kita saling menyapa di media sosial dengan cara membalas story dengan cepat, dan memberi respons ringan lewat like atau react. Aktivitas ini menciptakan sensasi kedekatan yang cukup mudah dilakukan semua masyarakat. Namun di balik layar, banyak orang justru mengaku adanya rasa kesepian. Relasi yang terlihat hidup di media sosial sering kali rapuh ketika diuji di dunia nyata. Kita tahu rutinitas seseorang lewat unggahan harian, tetapi tak tahu apa yang sedang benar-benar mereka rasakan.

Jauh sebelum era platform digital merajalela, filsuf komunikasi Marshall McLuhan sudah mengingatkan bahwa setiap medium membentuk pengalaman sosial manusia. Melalui gagasannya yang terkenal, “the medium is the message,” McLuhan menegaskan bahwa cara kita berkomunikasi mempengaruhi bagaimana cara kita bisa membangun relasi dengan baik dan nyaman. Media sosial, yang bergerak cepat dan mendorong pola interaksi high-frequency, low-depth. Kita sering terhubung, tetapi jarang benar-benar terlibat. Kedekatan yang lahir di platform digital adalah kedekatan versi algoritma kedekatan yang dibentuk oleh seberapa sering wajah atau unggahan seseorang muncul di timeline kita. Exposure yang terus-menerus membuat kita merasa akrab, meski kenyataannya kedekatan itu tidak diiringi pemahaman emosional. Tanpa kita sadar bahwa kita sibuk memelihara impresi, bukan relasi.

Sementara itu, pemikiran Jean Baudrillard tentang simulacra dan hyperreality terasa semakin relevan. Ia menyoroti bagaimana adanya representasi bisa menggantikan realitas dan media sosial adalah panggung terbesar untuk itu. Hubungan digital sering kali menjadi simulasi keintiman seperti hangat di permukaan, tetapi tidak punya akar. Emoji peluk dan komentar suportif memberikan ilusi kedekatan yang mudah runtuh ketika dihadapkan pada konflik atau percakapan serius. Kita berinteraksi dengan versi terbaik seseorang yang sudah dikurasi dan dipoles. Dalam logika Jean Baudrillard, inilah “salinan tanpa asli.” Kedekatan yang kita rasakan kadang lebih kuat kepada persona digital ketimbang pada individu yang sebenarnya. Tak heran jika hubungan terlihat intens di layar, tetapi renggang di kehidupan nyata.

Di ranah sosial, opini dan reaksi cepat membuat diskusi publik panas dan dangkal. Kita merasa “kenal” tokoh publik dari potongan video hanya 15 sampai 30 detik saja, lalu menghakimi seolah kita memahami seluruh konteks hidup mereka. Ilusi keakraban melahirkan keyakinan yang berlebihan, sementara empati terpinggirkan. Namun, media sosial bukan musuh tetapi platform digital tetap membuka akses, memperluas jaringan, dan menjaga hubungan jarak jauh agar tetap hidup. Yang perlu kita waspadai adalah ketika kehadiran digital menggantikan kualitas koneksi emosional. Kita sering lupa bahwa kedekatan membutuhkan waktu, perhatian, dan ruang untuk rentan sesuatu yang tak bisa diringkas oleh notifikasi.

Karena itu, kita perlu memberi jeda. Jika platform mendorong kecepatan, kita bisa memilih untuk melambat. Mengirim pesan yang lebih berarti, menyisihkan waktu untuk bertemu langsung, atau menawarkan percakapan yang tidak perlu diunggah. Kedekatan manusia tidak lahir dari impresi, tetapi dari interaksi yang tulus.

Di level lebih luas, lembaga pendidikan, media, hingga brand perlu ikut mendorong literasi digital yang tidak hanya berfokus pada keamanan atau cek fakta, tetapi juga literasi emosi. Kita perlu memahami cara membangun relasi yang sehat di ruang digital dan mengenali kapan kedekatan di layar berubah menjadi ilusi.

Pada akhirnya, kita harus memilih untuk terus tenggelam dalam kedekatan semu atau mulai membangun relasi yang benar-benar hidup. Kita boleh bergerak di dunia yang serba digital, tetapi kedekatan yang berarti tetap lahir dari manusia. Teknologi dan algoritma mungkin bisa mempertemukan kita lebih cepat, tetapi hanya kita sendiri yang bisa memastikan hatinya tetap terhubung. Jika kita tak ingin menjadi generasi yang sibuk berkomunikasi namun minim koneksi, maka inilah saatnya melambat, kembali merawat percakapan nyata, dan merebut kembali definisi kedekatan dari tangan layar. Layar bisa mengurangi jarak, tetapi kehangatan tetap datang dari manusia yang bisa bertatap muka.

(Penulis – Debby Lufiasita)